こんにちは。

麹の仲間たちの長谷川です。

麹甘酒は江戸時代、庶民に広く親しまれた人気の飲み物でした。

特に暑い夏の季節には、甘く栄養価が高い麹甘酒は夏バテ防止の栄養ドリンクとして活躍していました。

今回は、江戸時代の書物の記録から、当時の人々と麹甘酒の関わりを探っていきたいと思います。

それでは江戸時代にタイムスリップしてみましょう。

甘酒売り

江戸時代には、天秤棒を担いで江戸市内を売り歩く「振り売り(棒手振り)」と呼ばれる、小売りの行商人が存在しました。

野菜、魚、豆腐、納豆、調味料など様々な商品を取り扱う振り売りが存在し、自宅の近くまで歩いて売りにきてくれるので、わざわざお店に買いに行く必要がありませんでした。

振り売りは庶民の暮らしに欠かせない、とても便利な存在で、日常の風景の一部でした。

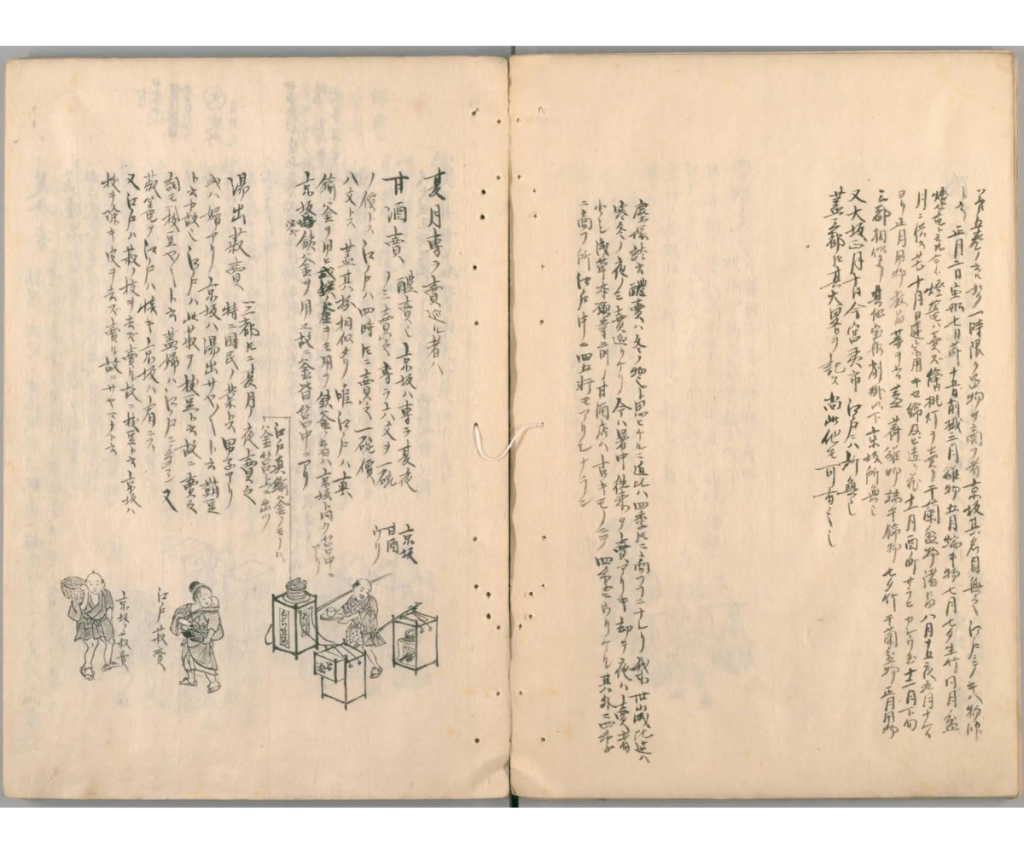

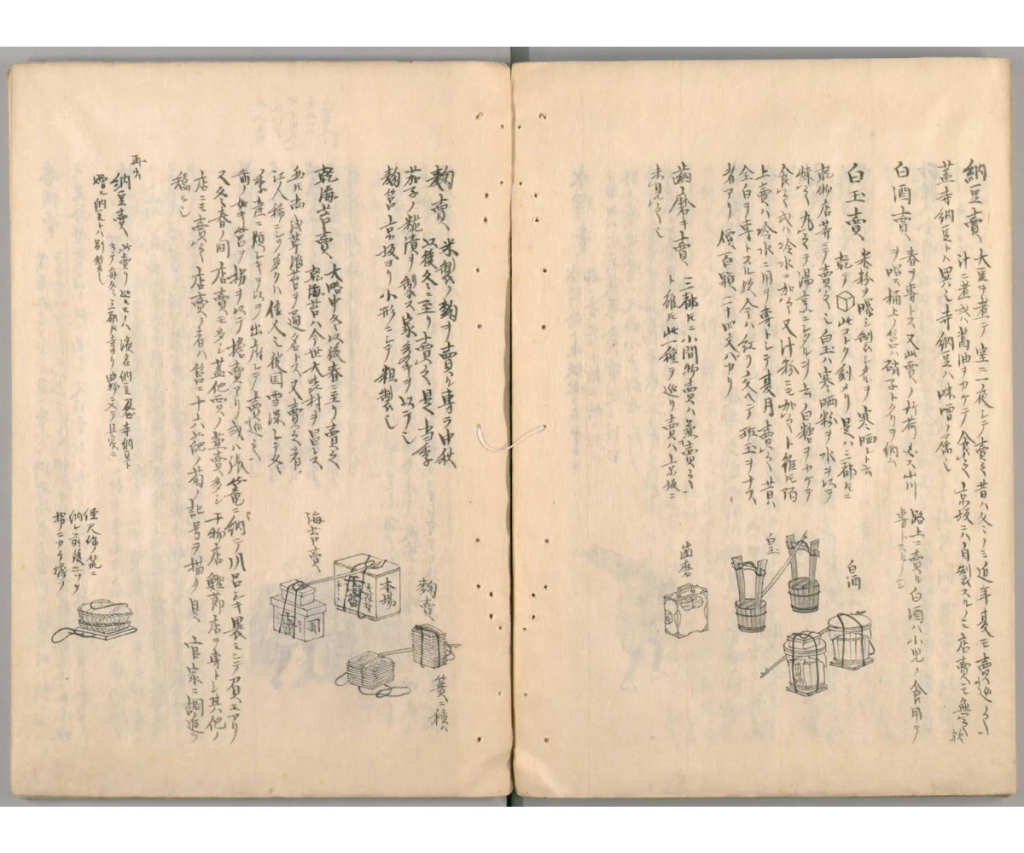

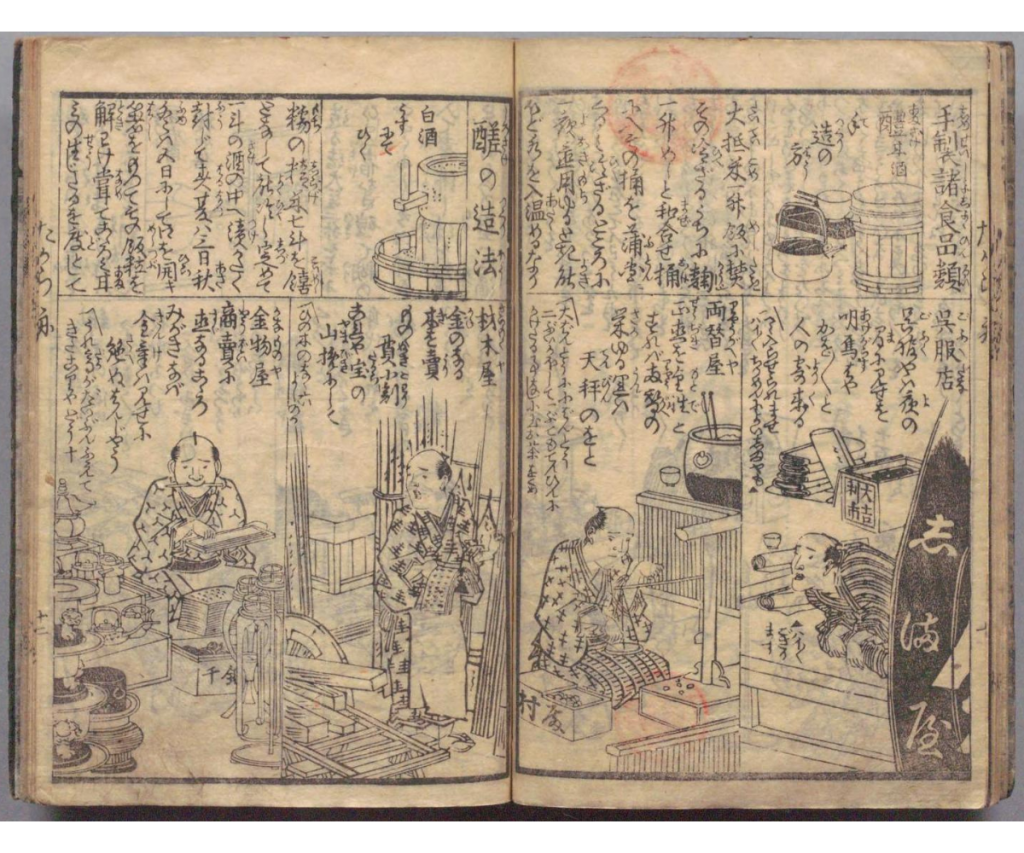

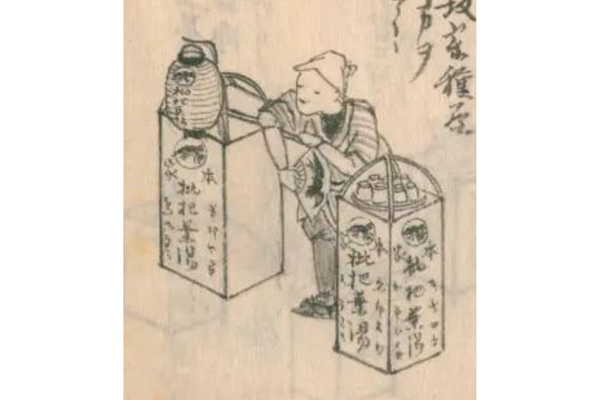

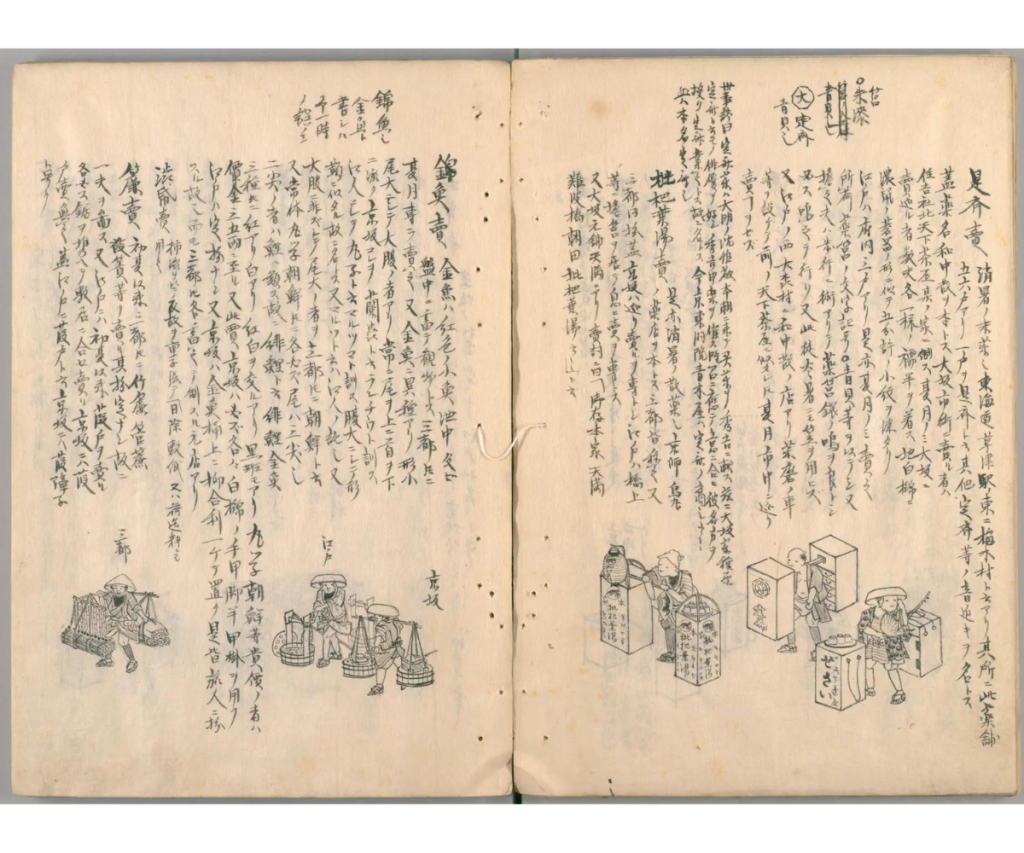

『守貞謾稿』に見られる甘酒売り

江戸後期の庶民の生活を記録した、喜多川守貞の『守貞謾稿』には、日常生活に欠かせないさまざまな商品を売り歩く「振り売り」の姿が描かれています。

振り売りのひとつに、「甘酒売り」もありました。

「京都と大阪では、夏の夜のみ甘酒を売っていて、一杯六文で売られていた。江戸では、四季を通じて甘酒を売っていて、一杯八文で売られていた。」と書かれています。

麹甘酒は江戸では一年中売られていましたが、京都と大阪では夏の季節にしか売られていなかったことがわかります。

また、6~8文は今の金額でいうとおよそ200円前後のため、麹甘酒は庶民(ふつうの人々)でも買うことができる金額であったこともわかります。

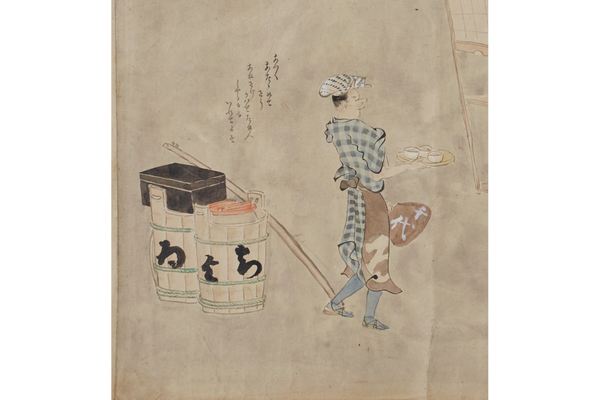

このイラストは、「京阪甘酒ウリ」と書かれていることから、京都・大阪の甘酒売りということがわかります。京都と大阪は夏の季節のみ甘酒を販売していたということから、イラストの季節は夏ということが推測されます。

イラストには火が焚かれていることから、当時は夏でも麹甘酒を温めて提供していたことがわかります。麹甘酒は糖分が多く腐敗しやすいため、それを防止するために温めていたと思われます。

江戸時代の書物には「醴」という表記がよく見られます。

実は、現在のように「甘酒」という漢字が広く使われるようになったのは江戸時代からで、それ以前は主に「醴(あまざけ / れい)」という漢字が使われていました。

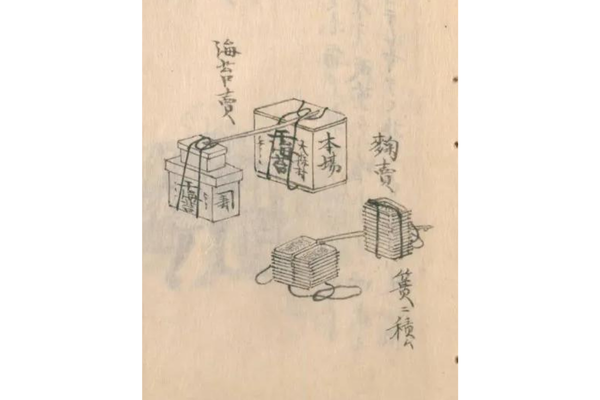

麹売り

『守貞謾稿』には「麹売り」の項目もあり、そこには「茄子の麹漬けを作る家が多かった」とも書かれています。

麹売りの存在、また家で麹漬けを作る人がいるということは、江戸時代には庶民でも麹を買う文化があったことがわかります。きっと麹甘酒を自宅で作る人もいたのではないでしょうか。

※麹の漢字は「麹」と「麴」の二つの漢字が使われています。「麴」は「麹」の旧漢字になります。

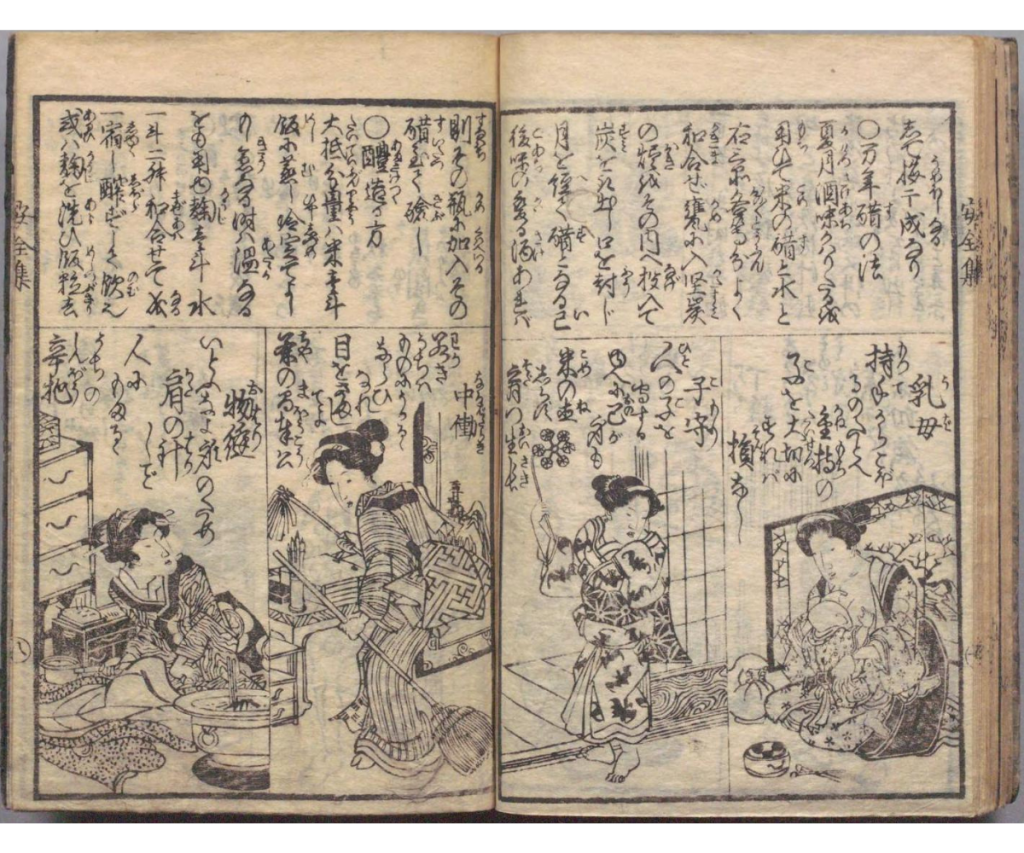

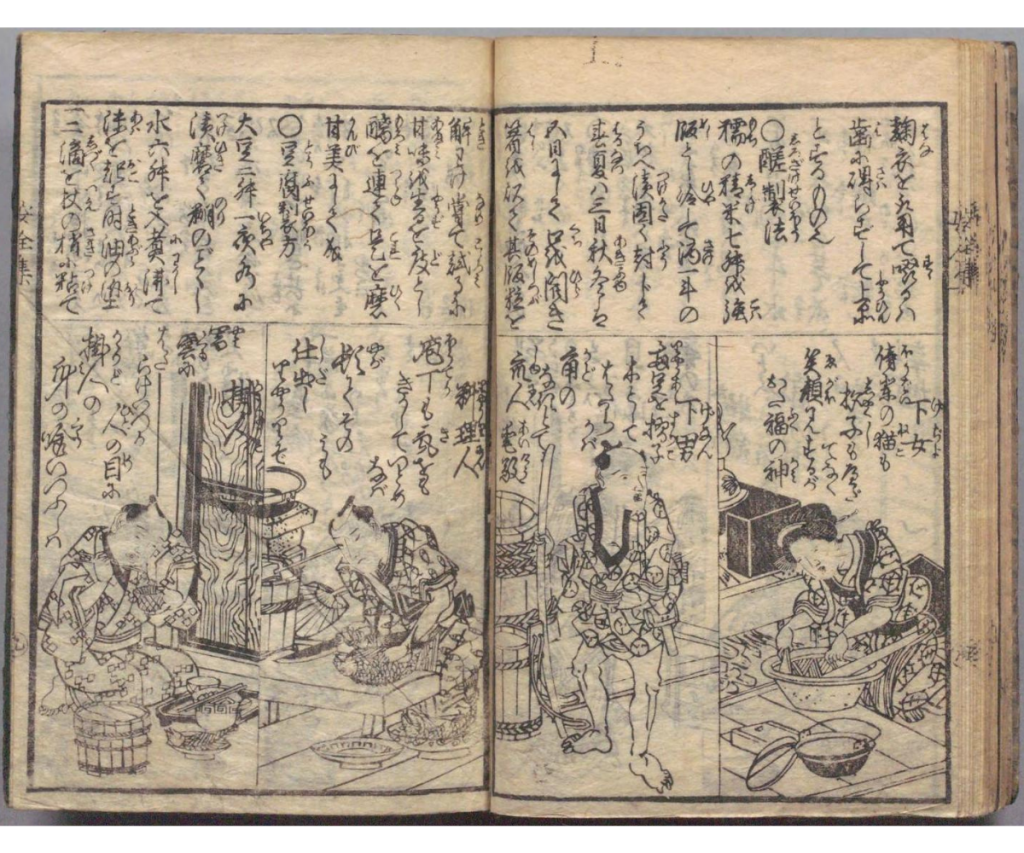

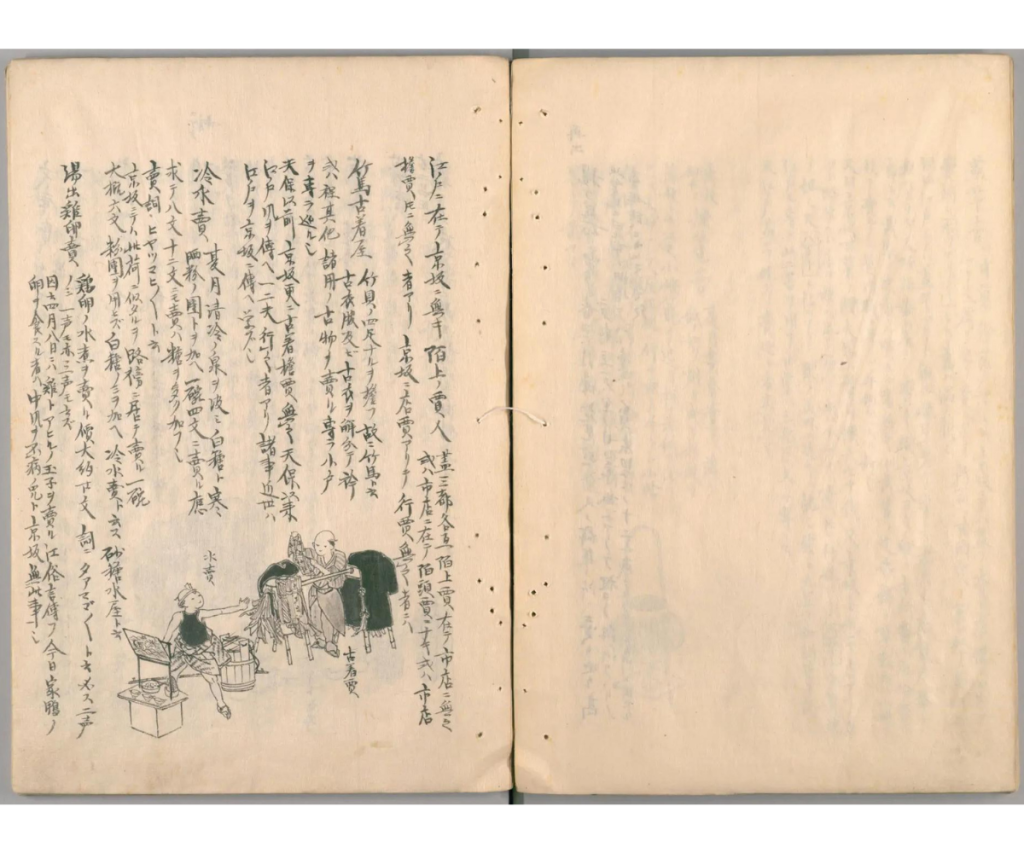

『職人尽絵詞職人尽絵詞』に見られる甘酒売り

『職人尽絵詞職人尽絵詞』は、江戸後期に描かれた絵巻です。

「江戸時代の職人図鑑」ともいえるもので、庶民の生活や文化を知ることができます。

江戸時代の甘酒の作り方

江戸時代になると、現代と同じ作り方で甘酒が作られるようになりました。

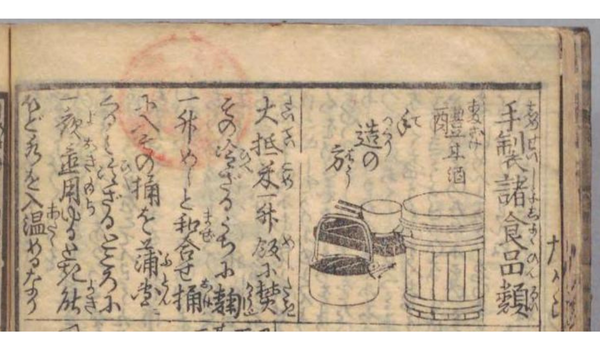

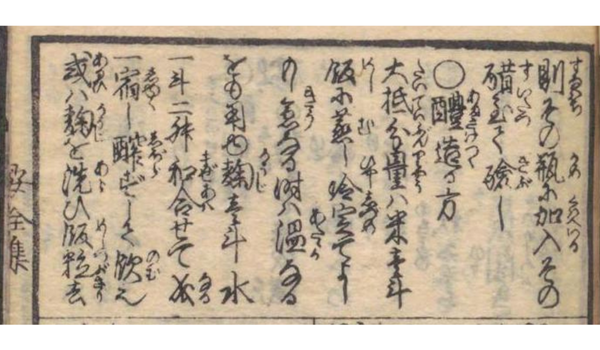

『宝船桂帆柱』に見られる麹甘酒の作り方

『宝船桂帆柱』には甘酒の作り方が以下のように書かれています。

醴 甘酒

手造りの方

大抵米一升飯に焚

その冷ざるうちに麹

一升めしと和合せ桶

に入その桶を蒲団

くるみ冷ざるところに

一夜置用ゆるとき能

ほど水を入温めるなり次世代デジタルライブラリー(https://lab.ndl.go.jp/dl/book/9893157?keyword=%E6%89%8B%E8%A3%BD%E8%AB%B8%E9%A3%9F%E5%93%81%E9%A1%9E&page=16)のテキスト表示を参考

江戸時代の甘酒の作り方は

①お米を炊く

②冷えないうちに麹と混ぜ合わせる

③桶を布団でくるんで冷えないところに一夜置いておく

と書かれています。

この作り方は現代の作り方と一緒になります。

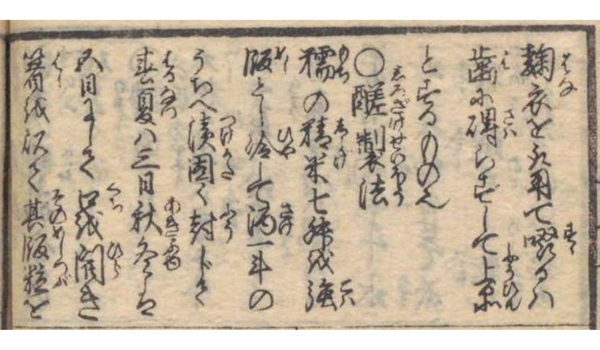

また違うページには、甘酒の作り方が以下のようにも書かれています。

醴造る方

大抵分量は米壱斗

飯に蒸し冷定てよし

もし急なる時は温なる

をも用ゆ麹壱斗水

斗二升和合せて成

宿し酔ずして飲也

或は麹を洗ひ飯粒去

麹衣を取用て濯るは

歯に得らすして上品次世代デジタルライブラリー(https://lab.ndl.go.jp/dl/book/9893157?keyword=%E5%AE%9D%E8%88%B9%E6%A1%82%E5%B8%86%E6%9F%B1&keyword=2%E7%B7%A84%E5%B7%BB&page=34)のテキスト表示を参考

この甘酒の作り方も

①ご飯を蒸す

②麹と水を加える

③寝かせると酔わないで飲める

と書かれており、現代の作り方と一緒になります。

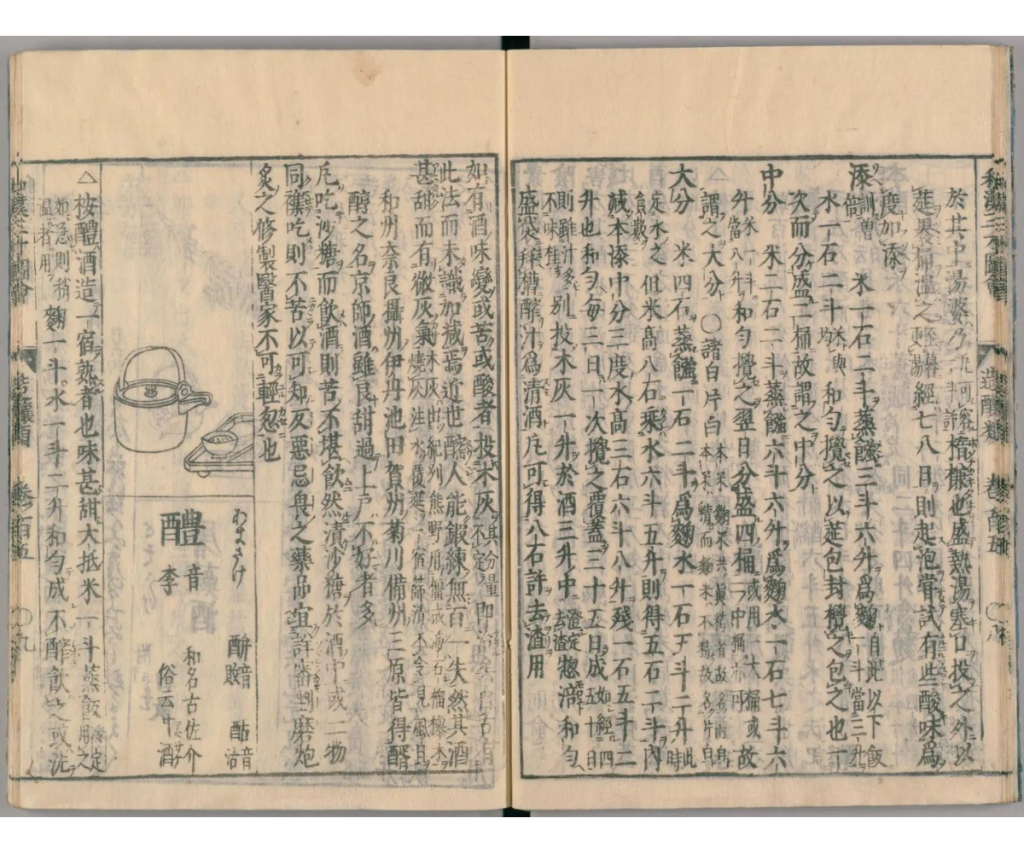

『倭漢三才図会』に見られる甘酒の作り方

『倭漢三才図会』とは、江戸時代中期に医師・寺島良安によって編纂された百科事典です。

「和名は古佐介」と書かれており、また「醴」という漢字も使われています。「甘酒」という言葉が使われる以前は、「古佐介」という漢字も使われていたことがわかります。

和漢三才図会の甘酒の作り方も「米一斗を蒸し、麹一斗、水一斗二升をまぜあわせる」とあるので、現代の甘酒の作り方と同じということがわかります。

また、「醴は祭酒によく用いられ、毎年六月に天子へ甘酒を献上する」と書かれていることから、醴(甘酒)は神事に欠かせないものでもあったということがわかります。

江戸時代に夏バテ防止ドリンクとして愛された「麹甘酒」

「甘酒」と聞くと、冬の飲み物のイメージを持たれる方が多いと思いますが、俳句の季語では甘酒は“夏”になります。

江戸時代には、麹甘酒は夏を乗り切るための夏バテ防止ドリンクとして、庶民にも広く親しまれていました。

夏に麹甘酒が愛された理由

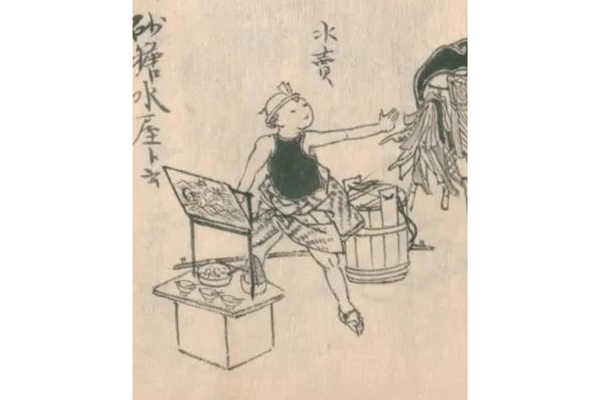

江戸時代の夏の代表的な飲み物には、「冷や水」「麦湯(温かい麦茶)」、「枇杷葉湯」、そして「麹甘酒」がありました。

江戸時代には冷蔵庫はなく、スポーツドリンクや栄養ドリンクなどもありませんでした。

クーラーもなく、肉体労働が多かった江戸時代は夏の暑さは厳しいものだったと考えられます。

また、砂糖は高価なものであり、甘味は貴重なものでした。

その中で、麹甘酒は自然な甘みと高い栄養価を持ち、しかも手頃な価格で購入できることから、夏を乗り切るための「栄養ドリンク」のような存在でした。

甘酒の成分

甘酒は、お米(ご飯)に米麹を混ぜて、発酵させて作ります。そのため、甘酒を飲むことで、お米と米麹の成分、そして発酵により生まれた新たな成分も摂取することができます。

米麹には、麹菌がお米に繁殖する過程で作り出したビタミンB群が含まれています。ビタミンB群は疲労回復をサポートしてくれる大切な栄養素です。

さらに、麹甘酒には糖の最小単位である「ブドウ糖」が豊富に含まれています。

ブドウ糖は脳のエネルギー源となる大切な栄養素で、体内で分解する必要がないため、すぐに吸収されてエネルギーに変わります。

これらの成分を含む麹甘酒は夏バテで弱った体を支える心強い存在だったと考えられます。

江戸の知恵を、現代の健康に

江戸時代に夏バテ防止ドリンクとして愛された麹甘酒は、時代を超えて、今も私たちの健康を支え続けています。

腸活・美容・健康サポートといった現代的な効果も注目され、改めてその価値が見直されています。

かつて江戸の人々が暑い夏を乗り越えるために飲んでいたように、私たちも暮らしの中に甘酒を取り入れてみませんか。

甘酒を生活に取り入れることで、体も心もやさしく整えられていくはずです。

参考文献

髙橋雅夫(編著者)『図版集成』株式会社雄山閣、初版 2002年1月10日

島田勇雄、竹島淳夫、樋口元巳(訳注者)『和漢三才図会18』株式会社 平凡社(発行所)、1991年5月15日初版第1刷発行

国立国会図書館サーチ

NDLイメージバンク

https://ndlsearch.ndl.go.jp/imagebank/column/natsuedo

小泉武夫(編著者)『発酵食品学』株式会社講談社、2013年6月10日第3刷発行